こんにちは!突然ですが、あなたは親や祖父母の相続について考えていますか?「まだ先のこと」と思っているそのあなた、実は今から対策しておかないと、将来思わぬ高額な税金で頭を抱えることになるかもしれません。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。例えば相続人が配偶者と子供2人の場合、4,800万円までは非課税になりますが、都市部の土地や預貯金などを合わせると、意外と簡単にこの金額を超えてしまうんです。

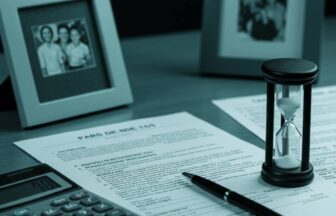

「うちはそんなにお金持ちじゃない」と思っていても、実家の土地評価額だけで基礎控除を超えてしまうケースは珍しくありません。そして一度相続が発生すると、10ヶ月以内に申告と納税が必要になります。その時になって「お金がない!」となっても手遅れなんです。

この記事では、税理士として多くの相続案件を見てきた経験から、実践的で最新の相続税対策をご紹介します。2024年の税制に対応した節税テクニックや、家族間のトラブルを防ぎながら税負担を減らす方法など、すぐに実践できる内容をわかりやすく解説していきます。

相続の専門家だからこそ知っている「合法的に税金を減らすコツ」をぜひ最後まで読んで、大切な家族の資産を守るための第一歩を踏み出してくださいね!

1. 相続税のプロが明かす!簡単にできる「節税対策」で親の財産を守る方法

相続税の節税対策は早めに始めることが何よりも重要です。国税庁の統計によると、相続税の基礎控除額引き下げにより、相続税の申告件数は年々増加傾向にあります。「うちは大丈夫」と思っていても、土地や建物、預貯金などを合わせると意外と課税対象になるケースが多いのです。ここでは税理士として多くの相続案件を扱ってきた経験から、実践しやすい節税対策をご紹介します。

まず押さえておきたいのが「生前贈与」の活用です。年間110万円までの贈与は非課税となるため、計画的に行えば大きな節税効果が期待できます。特に教育資金の一括贈与制度は1,500万円まで非課税になるため、お孫さんがいる方には特におすすめです。

次に「不動産の活用」も効果的です。アパートやマンションなどの収益物件に投資することで、相続税評価額を下げられる可能性があります。ただし、不動産投資は専門知識が必要なため、必ず不動産の専門家や税理士に相談しましょう。

また「生命保険の活用」も見逃せません。生命保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税になります。例えば、配偶者と子ども2人の場合、1,500万円まで非課税となります。契約者と被保険者、受取人の関係を適切に設定することがポイントです。

さらに「自社株対策」も中小企業オーナーには重要です。自社株は相続税評価額が時価より低くなる場合が多く、事業承継税制を活用すれば納税猶予も可能です。

大切なのは、これらの対策を「組み合わせる」ことと「早めに行動する」ことです。相続が発生してからでは手遅れになる対策も多いため、元気なうちから家族と相続について話し合い、専門家に相談しながら計画的に進めていくことをお勧めします。

2. 「相続税が払えない!」を防ぐ!税理士がこっそり教える最強の対策法

相続税の支払いに困る事態は、実は事前の対策で回避できます。私が税理士として多くの相続案件を扱ってきた経験から、「相続税が払えない!」という最悪の事態を防ぐための実践的な方法をお伝えします。

まず知っておきたいのが「納税資金対策」です。相続税は現金で納める必要があり、不動産だけを相続した場合でも現金で支払わなければなりません。対策として、生命保険の活用が非常に効果的です。相続税の納税資金として使える生命保険金は、法定相続人×500万円まで非課税となるため、計画的に契約しておくことで納税資金を確保できます。

次に「物納制度」の理解も重要です。現金での納付が困難な場合、国に不動産などの財産を渡して納税する方法があります。ただし、物納できる財産には制限があり、手続きも複雑です。事前に税理士などの専門家と相談しておくことをお勧めします。

さらに「相続時精算課税制度」の活用も検討すべきです。この制度を使えば、生前に2,500万円まで贈与税がかからず財産を移転できます。将来値上がりが見込まれる資産は早めに移転させることで、相続税の課税対象となる財産を減らせます。

より積極的な対策としては「家族信託」の活用があります。財産を信託することで、相続税の課税対象を分散させることが可能になります。特に認知症対策としても有効なため、二重の意味で検討価値があります。

最後に忘れてはならないのが「分割対策」です。相続人間で財産分割でもめると、相続税の申告期限に間に合わないリスクがあります。遺言書の作成や生前贈与を通じて、あらかじめ分割方法を明確にしておくことが大切です。

これらの対策は単独で行うよりも、複数組み合わせることで最大の効果を発揮します。相続税対策は早めに始めるほど選択肢が広がります。相続税の専門家である税理士に相談し、自分の資産状況に合った最適な対策を立てることをお勧めします。

3. 知らないと損する!2024年最新の相続税対策テクニック完全ガイド

相続税対策は早めの準備が何より重要です。最新の税制改正を踏まえた効果的な対策を知っておくことで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。特に注目すべきは「生前贈与の活用」です。年間110万円までの贈与税非課税枠を計画的に利用することで、将来の相続財産を効率的に減らせます。さらに、教育資金の一括贈与制度を活用すれば、1500万円まで非課税で贈与可能。孫への贈与なら最大1000万円までの税額控除も受けられます。

不動産所有者には「小規模宅地等の特例」の活用がおすすめです。居住用宅地は最大330㎡まで評価額が80%減額される強力な特例ですが、適用要件を満たすための事前準備が必須です。三井住友信託銀行や野村証券などの金融機関が提供する「家族信託」も注目の対策。認知症対策と相続対策を同時に実現できる方法として専門家からの評価が高まっています。

また、法人を活用した事業承継対策も効果的です。自社株の評価引き下げや納税猶予制度の利用により、事業用資産の円滑な承継が可能になります。相続税の納税資金対策としては、生命保険の活用が王道。死亡保険金は法定相続人一人あたり500万円まで非課税となるため、計画的な加入が効果的です。これらの対策は税理士などの専門家に相談しながら、自分の資産状況に合わせて最適な組み合わせを検討することが大切です。

4. 「実家が売れない」を解決!相続税支払いに困らないための今からできる準備

相続税の支払いで最も問題になるケースの一つが「実家が資産価値は高いのに現金化が難しい」というジレンマです。特に都市部の古い実家は、土地の評価額が高い一方で、建物の老朽化や立地条件によって売却が困難なケースが少なくありません。相続発生後に「税金を払うために急いで不動産を売却したい」という状況は、買い手に足元を見られ、本来の価値よりも大幅に安く売却せざるを得なくなるリスクがあります。

このような事態を避けるために、生前からできる準備をいくつかご紹介します。まず検討したいのが「生前贈与」です。年間110万円までの基礎控除を活用した計画的な贈与を行うことで、将来の相続財産を段階的に減らすことが可能です。特に教育資金の一括贈与制度や結婚・子育て資金の一括贈与制度は非課税枠が大きいため、お孫さんがいる場合は積極的に検討する価値があります。

次に有効な方法が「負担付贈与」です。たとえば親が子に不動産を生前贈与する際に、「親の老後の面倒を見る」という負担を条件にすれば、その負担の金銭的価値分を差し引いた評価額で贈与税を計算できます。専門家の適切な評価が必要ですが、節税効果が期待できる方法です。

また、不動産を売却せずに相続税を支払うための「物納」という選択肢もあります。ただし、物納は税務署の審査が厳しく、手続きも複雑です。物納を見据えるなら、事前に不動産の権利関係を整理し、抵当権などが設定されていないようにしておくことが重要です。

最近注目されているのが「家なき子特例」の活用です。これは、被相続人の居住用家屋に同居していた相続人が、その家屋を相続した場合に適用される特例で、一定の要件を満たせば評価額が80%減額されます。親と同居している子がいる場合は、この特例を視野に入れた相続対策を検討すべきでしょう。

さらに、流動性の高い資産と不動産のバランスを考慮した資産ポートフォリオの構築も重要です。相続税の納税資金を確保するために、生命保険を活用する方法も効果的です。生命保険金には500万円×法定相続人数の非課税枠があり、契約形態によっては相続財産に含まれずに受け取れるケースもあります。

いずれの方法も、早い段階から専門家と相談しながら計画的に進めることが成功の鍵です。税理士や弁護士、ファイナンシャルプランナーなど複数の専門家の知見を総合的に活用し、家族全体の将来を見据えた相続対策を立てることをお勧めします。相続税対策は「急がば回れ」の精神で、焦らず確実に進めていくことが大切です。

5. 節税と争族対策を同時に実現!家族が感謝する相続税の賢い減らし方

相続税の節税対策と相続争いの予防、この2つを同時に達成できれば理想的です。多くの方が「節税はできても家族間の争いは避けられない」と諦めていませんか?実は適切な方法を選べば、両立は十分可能です。

まず注目したいのが「生前贈与の計画的実施」です。毎年110万円の基礎控除を活用した贈与を行うことで、資産を徐々に移転しながら、各相続人への公平な分配が可能になります。特に教育資金贈与の非課税制度を活用すれば、孫への教育資金として1500万円まで非課税で贈与できるため、世代間の資産移転と家族の絆強化に効果的です。

次に「家族信託の活用」も検討価値があります。認知症などで判断能力が低下した場合でも、あらかじめ指定した家族が財産管理を行える仕組みです。相続税対策としての効果はもちろん、「誰がどの財産を管理するか」を明確にできるため、将来の争いを防止できます。

また見落としがちなのが「不動産の共有持分の調整」です。不動産を相続人全員の共有にすると、将来的に売却や活用の際に意見が分かれて紛争になりがちです。代わりに、居住用不動産は居住している相続人に、投資用不動産は別の相続人に、というように適材適所で分けることで、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例も有効活用できます。

さらに「遺言書と家族会議の併用」も効果的です。公正証書遺言で法的効力を確保しつつ、その内容について生前に家族会議で説明することで、相続人の不満や誤解を解消できます。特に事業承継が絡む場合は、後継者とそれ以外の相続人への資産配分バランスについて、生前の話し合いが極めて重要です。

これらの対策を講じる際は、税理士や弁護士など専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。税制は複雑で頻繁に改正されるため、最新情報に基づいた対策が必要です。適切な専門家との連携によって、節税と家族の平和を同時に実現しましょう。

この記事へのコメントはありません。