突然「相続」という言葉を聞くと、なんだか重たい気持ちになりますよね。でも、いつかは誰もが向き合わなければならない問題です。「うちは財産が少ないから大丈夫」なんて思っていると、思わぬトラブルに巻き込まれることも。実は、相続の問題は早めに適切な相談相手を見つけることで、9割は解決できるんです!

親の介護が始まったとき、または自分の老後を考え始めたとき、「相続」について考える必要が出てきます。でも、誰に相談すればいいの?弁護士?税理士?それとも銀行?選択肢が多すぎて迷ってしまいますよね。

この記事では、あなたの相続の悩みに最適な相談相手の選び方を徹底解説します。相続トラブルを未然に防ぐタイミングから、各専門家の得意分野の比較、さらには実際に相続で得をした人の体験談まで、あなたの不安を解消するための情報が満載です。

「遺言書がない!」「相続税が心配…」そんな方も安心してください。初回無料で相談できる専門家の探し方も紹介します。相続の準備は早すぎることはありません。この記事を読んで、あなたも相続の不安から解放されましょう!

1. 相続トラブルを未然に防ぐ!専門家に相談するベストなタイミングとは?

相続対策はいつから始めればいいのでしょうか?実は、多くの相続トラブルは「早めの対策をしていれば防げた」ケースがほとんどです。相続が発生してから慌てて対応すると、家族間の争いや思わぬ税金負担に直面することになりかねません。専門家への相談タイミングとして最適なのは、被相続人(親など)が健康なうちに家族全員で話し合いを始めることです。具体的には60歳前後から相続対策を意識し始め、65歳までには専門家へ相談するのが理想的でしょう。

特に注意すべきタイミングとして、「財産状況に変化があったとき」「家族構成が変わったとき」「認知症の兆候が見られ始めたとき」があります。不動産の購入や売却、事業承継の検討、離婚や再婚などの家族関係の変化は、相続計画の見直しが必要なサインです。また、判断能力が低下する前に任意後見契約や財産管理の方針を決めておくことも重要です。

国税庁の統計によれば、相続税の申告件数は年々増加傾向にあり、専門家のサポートなしで適切な対応をするのは困難になってきています。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数となっており、都市部の不動産所有者は特に注意が必要です。三井住友信託銀行の調査では、相続対策を5年以上前から始めた場合と相続発生後に慌てて対応した場合では、納税額に平均で約20%の差が出るというデータもあります。

「まだ大丈夫」と思っていても、実際に相続が発生すると想像以上に手続きは複雑です。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内と限られており、その間に遺産分割協議や財産評価など多くの作業を行わなければなりません。早めの専門家相談で、将来の不安と負担を大きく軽減できるのです。

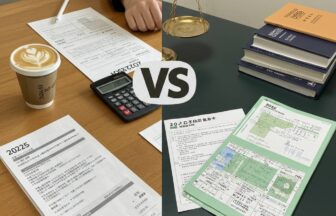

2. 弁護士?税理士?FP?あなたの相続相談におすすめのプロフェッショナル完全比較

相続問題を解決するためには、適切な専門家に相談することが重要です。しかし、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー(FP)など、様々な専門家がいて、誰に相談すべきか迷ってしまうことも少なくありません。ここでは、各専門家の得意分野や料金相場を比較し、あなたの相続ケースに最適な相談相手を見つける方法をご紹介します。

【弁護士に相談すべきケース】

・遺産分割で相続人同士が対立している

・相続放棄を検討している

・遺言書の有効性について争いがある

・相続トラブルが裁判に発展しそうな状況

弁護士は法律のプロフェッショナルです。特に相続紛争が発生している、または発生しそうな場合には、最も頼りになる存在です。初回相談料は30分5,000円〜1万円程度、着手金は20万円〜50万円が相場となっています。東京弁護士会や第一東京弁護士会などの弁護士会の相談窓口から、相続に強い弁護士を紹介してもらうことも可能です。

【税理士に相談すべきケース】

・相続税の申告が必要な資産がある

・不動産や株式など評価が難しい財産がある

・相続税の節税対策を検討したい

・生前贈与の税務戦略を立てたい

税理士は相続税の計算や申告手続きのエキスパートです。相続財産の評価方法や税額計算、各種特例の適用など、税務面での専門的なアドバイスが得られます。相続税申告の報酬は、財産の規模によって異なりますが、30万円〜100万円程度が一般的です。日本税理士会連合会のホームページでは、地域別に税理士を検索できるシステムを提供しています。

【ファイナンシャルプランナー(FP)に相談すべきケース】

・相続対策を含めた総合的な資産設計を行いたい

・生命保険を活用した相続対策を検討したい

・まだ相続が発生しておらず、事前準備をしたい

・基本的な相続の仕組みを理解したい

FPは資産形成や家計管理のアドバイザーで、相続も含めた総合的な資金計画をサポートしてくれます。相談料は1時間5,000円〜1万円程度で、比較的気軽に相談できるのが特徴です。日本FP協会の「FP相談ネットワーク」では、専門分野や地域から適切なFPを探すことができます。

【司法書士に相談すべきケース】

・不動産の名義変更手続きが必要

・遺言書の作成・保管を依頼したい

・相続登記を行いたい

・法定相続情報証明制度を利用したい

司法書士は不動産登記や商業登記などの専門家で、特に不動産を相続する場合の手続きには欠かせません。相続登記の費用は5万円〜15万円程度が相場です。日本司法書士会連合会のウェブサイトでは、全国の司法書士の検索が可能です。

【行政書士に相談すべきケース】

・遺言書の作成サポートが必要

・相続手続きに必要な各種書類の作成を依頼したい

・預貯金や生命保険金の相続手続きを代行してほしい

行政書士は官公署に提出する書類の作成を専門とし、遺言書の作成支援や相続手続きの代行などを行います。遺言書作成の費用は3万円〜10万円程度、相続手続き全般のサポートは15万円〜30万円程度が一般的です。日本行政書士会連合会のホームページから地域の行政書士を探すことができます。

実際の相談先選びでは、相続の状況や問題の複雑さによって、複数の専門家に相談することも有効です。例えば、税理士と弁護士が連携して対応するケースも少なくありません。最初の段階ではFPに総合的な相談をして、必要に応じて他の専門家を紹介してもらうという方法も効率的です。

また、専門家選びでは「相続」を専門分野としているかどうかも重要なポイントです。各専門家の公式ウェブサイトや実績、口コミなどを確認し、相続案件の経験が豊富な専門家を選ぶようにしましょう。無料相談や初回割引を実施している事務所も多いので、比較検討することをおすすめします。

相続は一生に何度も経験するものではないからこそ、信頼できる専門家のサポートを受けることで、スムーズな相続手続きが実現します。あなたの相続状況に合わせた最適な専門家を見つけ、安心して相続手続きを進めていきましょう。

3. 「遺言書がない!」そんな時に真っ先に相談すべき相手はこの人!

遺言書がないまま相続が発生すると、法定相続人間でトラブルが起きやすくなります。民法の規定に従った遺産分割となりますが、被相続人の真の意思とは異なる結果になることも少なくありません。こうした状況で真っ先に相談すべき専門家は「弁護士」です。

弁護士は相続法に精通しており、遺言書がない場合の法定相続の仕組みを詳しく説明してくれます。また、相続人間で話し合いがこじれた場合の調停や裁判手続きもサポートしてくれるため、トラブル解決の要となります。

特に相談すべき場面としては、複雑な家族関係がある場合や、事業用資産・不動産など分割が難しい財産が含まれる場合が挙げられます。弁護士法人中村綜合法律事務所や弁護士法人ALGなど、相続問題に強い法律事務所を選ぶとよいでしょう。

弁護士への相談は有料となりますが、初回無料相談を実施している事務所も多いです。費用対効果を考えると、紛争を未然に防ぎ、公平な遺産分割を実現するためには必要な投資といえるでしょう。弁護士に相談することで、「遺言書がない」という不安を具体的な解決策に変えることができます。

4. 初回無料で相談できる!相続のプロが教える賢い専門家の選び方

相続問題に直面した際、どの専門家に相談すべきか迷う方は多いものです。特に初めての相続では、どのような基準で専門家を選べばよいのか分からないでしょう。そこで、初回無料相談を活用しながら最適な専門家を見つける方法をご紹介します。

まず、相続に関わる主な専門家として弁護士、税理士、司法書士、行政書士が挙げられます。それぞれ得意分野が異なるため、自分の抱える問題に合わせて選ぶことが重要です。例えば、相続税の納税額を抑えたいなら税理士、遺産分割で揉めている場合は弁護士という具合です。

専門家選びの第一歩は、複数の事務所の初回無料相談を活用することです。多くの法律事務所や税理士事務所では、30分〜1時間程度の無料相談を実施しています。この機会に相続に関する基本的な質問をし、専門家の知識や対応の違いを比較しましょう。

無料相談の際に確認すべきポイントは以下の通りです。

・相続に関する実績と経験年数

・具体的な解決策を提案してくれるか

・料金体系は明確か

・連絡のしやすさや親身さ

・他の専門家とのネットワークはあるか

特に相続は税務、法務、不動産など複合的な問題が絡むため、必要に応じて他の専門家と連携できる人を選ぶと安心です。例えば、東京弁護士会や日本税理士会連合会などの公的機関が運営する相談窓口も活用すると、信頼できる専門家を紹介してもらえます。

また、依頼前に料金体系をしっかり確認することも重要です。相続案件では「時間制報酬」と「成功報酬」を組み合わせたハイブリッド型の料金体系を採用している事務所も増えています。複数の事務所の見積もりを比較し、費用対効果を判断しましょう。

最終的には、専門知識はもちろん、自分との相性や信頼関係も重要な選択基準となります。無料相談を通じて、自分の不安や疑問に丁寧に応えてくれる専門家を選ぶことで、スムーズな相続手続きにつながるでしょう。

5. 実録!相続で1000万円得した人が最初に相談した意外な相手とは

「相続で1000万円も得することができた」そんな成功事例を耳にすると、どんな専門家に相談したのか気になりますよね。実は、大きな節税や資産保全に成功した人たちが最初に相談したのは、弁護士でも税理士でもない「信頼できる家族」だったケースが少なくありません。

東京在住のAさん(62歳)は父親の相続で約1200万円の税金を節約できました。その秘訣は、父親が健在なうちに兄弟と率直に話し合いの場を設けたこと。「家族間で話し合って不動産の共有を避け、現金と不動産を適切に分けることで、相続税の基礎控除を最大限活用できました」とAさんは語ります。

また、大阪のBさん(55歳)は、母親の介護をしていた妹と先に話し合いの場を持ったことで、後々の紛争を避けることができました。「妹の介護負担を金銭的に評価し、生前贈与と遺言書の内容を調整。結果的に約800万円の節税につながり、何より家族関係が良好なまま相続手続きを完了できました」

家族との対話が重要な理由はシンプルです。相続は単なる財産分与ではなく、故人の意思や家族の感情も絡む複雑な問題。早期に家族で話し合うことで、以下のメリットが生まれます:

・被相続人の意向を生前に確認できる

・家族それぞれの希望や事情を共有できる

・専門家に相談する前に整理すべき事項が明確になる

・感情的なこじれを防ぎ、後の法的手続きがスムーズになる

埼玉県のCさん(47歳)は「父の相続前に、家族会議で『誰が何を引き継ぎたいか』を紙に書いて共有したことが功を奏した」と振り返ります。「その後、税理士と弁護士に相談する際も話がスムーズに進み、最終的に相続税を約950万円圧縮できました」

もちろん、家族だけで全ての相続問題を解決するのは難しいケースも多いでしょう。しかし、専門家への相談はその後。まずは家族間で率直な対話の場を持つことが、相続の成功への第一歩となるのです。

税理士法人山田&パートナーズの調査によれば、相続税の申告で最も満足度が高かったケースは、「被相続人の生前から家族内で方針を共有していた」ケースだったとも報告されています。

相続で損をしないためには、専門家の知識も必要ですが、その前に家族との対話が成功の鍵を握っているのかもしれません。

この記事へのコメントはありません。