突然ですが、相続の準備って何からはじめればいいか悩みますよね。実は多くの方が気づかないうちに大きな落とし穴にはまっているんです。相続税の支払いに困ったり、家族間でトラブルになったり…。そんな事態を避けるためには、早めの準備と適切な専門家への相談が不可欠です。

でも待ってください。相談先を間違えると、かえって状況が悪化することも!「うちは資産が少ないから大丈夫」と思っていませんか?実は相続は資産の多さだけの問題ではないのです。

この記事では、相続準備で見落としがちなポイントと、あなたの状況に最適な相談相手の見つけ方をご紹介します。弁護士、税理士、FPなど、それぞれの専門家の役割や選び方のコツも詳しく解説していきますよ。家族の平和と大切な資産を守るために、ぜひ最後までお読みください。

1. 【絶対見逃すな】相続準備で8割の人が気づかない「あの落とし穴」とベストな相談先

相続準備を始めるとき、多くの人が「自分の財産を把握して遺言書を作れば安心」と考えがちです。しかし、実際には8割以上の方がいくつかの重大な落とし穴に気づかないまま準備を進めてしまいます。その最大の落とし穴が「相続税評価額と市場価値の違い」です。不動産や株式などの資産は、市場価値と相続税評価額が大きく異なることがあり、これを知らないまま対策を立てると、想定外の相続税負担に直面することになります。

もう一つの落とし穴は、「生前贈与の計画性不足」です。多くの方が相続対策として生前贈与を行いますが、贈与税の基礎控除や配偶者控除などの特例を十分に活用できていないケースが目立ちます。さらに、生命保険や退職金など「みなし相続財産」の取り扱いを理解していないため、結果的に節税効果を半減させてしまう例も少なくありません。

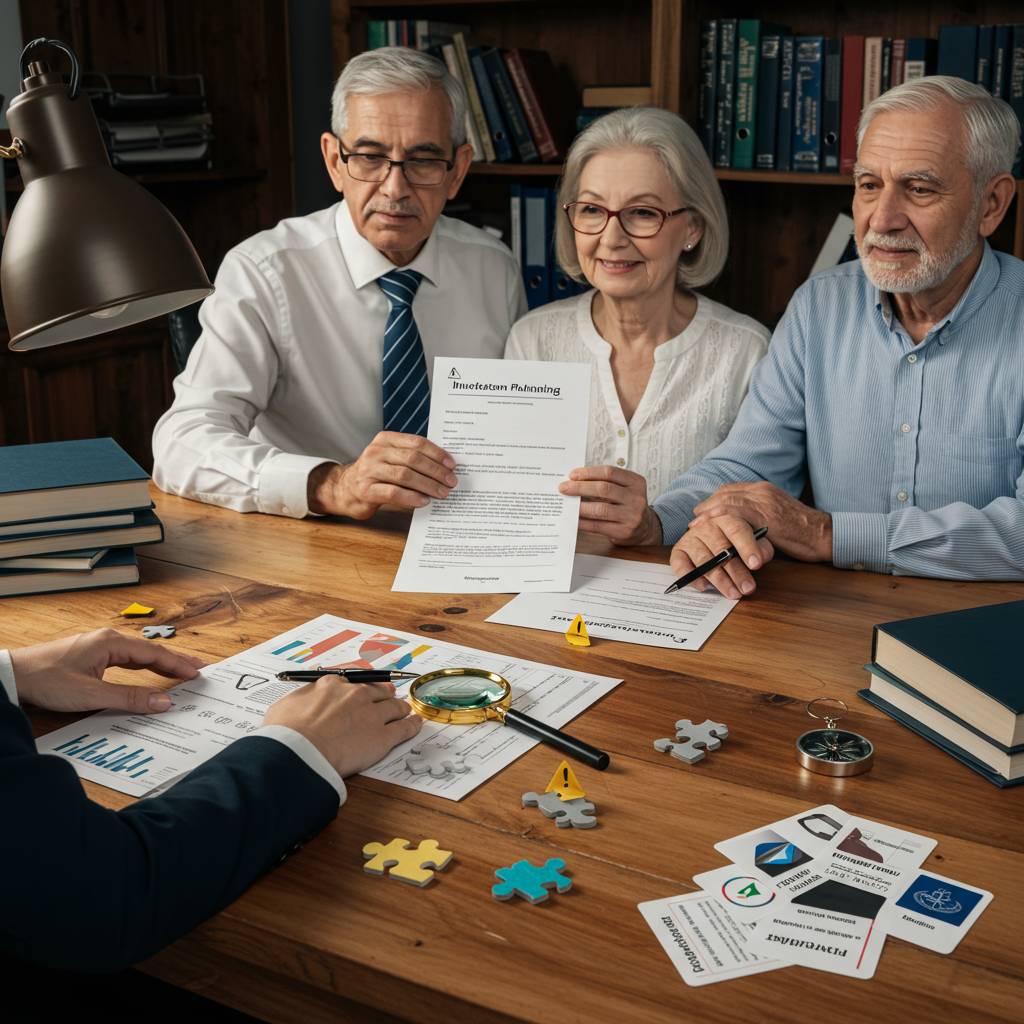

こうした落とし穴を避けるためには、適切な相談相手を見つけることが重要です。一般的に税理士や弁護士が最初の相談先として考えられますが、実は相続専門の税理士や「相続診断士」の資格を持つファイナンシャルプランナーが最適な選択肢となることが多いのです。特に複数の専門家がチームで対応する「相続コンサルティング会社」は、税務だけでなく、家族関係の調整や争族対策まで総合的にサポートしてくれます。

東京都内であれば、「相続ステーション」や「相続税の大和」などが実績豊富で、初回相談は無料のところも多いです。専門家選びでは、相続専門の実績があるか、顧問契約ではなく成果報酬型かどうか、そして何より相続人全体の利益を考えてくれる姿勢があるかをチェックすることが大切です。早めの相談で、あなたとご家族の大切な資産を守りましょう。

2. 後悔する前に知っておきたい!相続の専門家選びで損しない3つのポイント

相続対策は専門家に相談すべきとわかっていても、「誰に相談したらいいのか」という悩みを抱える方は少なくありません。実際、専門家選びを間違えると、余計な税金を払ったり、家族間でトラブルになったりするケースが多発しています。ここでは、相続の専門家選びで絶対に押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。

1つ目は「複数の専門分野に精通しているか」です。相続は税務、不動産、法律など多岐にわたる知識が必要です。税理士は税金に強くても、遺言や相続登記の実務経験が乏しいケースがあります。反対に、弁護士は法的トラブル解決に長けていても、税務戦略が専門外という場合も。理想的なのは、複数分野に精通した専門家か、各分野の専門家がチームを組んでサポートしてくれる事務所です。

2つ目は「実績と対応の丁寧さ」です。相続対策の実績数や成功事例を具体的に聞いてみましょう。また初回相談での対応が雑な専門家は要注意です。質問に真摯に向き合い、専門用語をわかりやすく説明してくれるか、家族構成や資産状況を丁寧にヒアリングしてくれるかがポイントです。東京相続サポートセンターなどの大手事務所では、相談者の立場に立った丁寧な対応を重視しています。

3つ目は「報酬体系の透明性」です。相続対策は長期的なお付き合いになるため、料金体系が明確であることが重要です。初回相談は無料でも、その後の報酬が不透明だったり、必要以上のサービスを勧められたりするケースに注意が必要です。相続税の申告だけでなく、遺産分割や不動産の名義変更など一連の手続きにかかる費用総額を事前に確認しておきましょう。

これら3つのポイントを押さえて専門家を選べば、相続対策の失敗リスクを大幅に減らすことができます。専門家との最初の面談では、自分の状況を正確に伝え、具体的な質問をすることで、その専門家が自分に合っているかを見極めることが可能です。相続は一生に数回あるかないかの重要なライフイベントです。後悔しない選択をするためにも、複数の専門家に相談して比較検討することをおすすめします。

3. 相続トラブル急増中!家族を守るための「最適な相談相手」の見分け方

相続トラブルは近年急増しており、家族間の亀裂を深める原因になっています。法務省の統計によれば、相続関連の調停申立件数は年々増加傾向にあり、その背景には複雑化する家族関係や資産状況があります。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、相続の専門家に相談することが不可欠ですが、「誰に相談すべきか」という点が多くの方の悩みとなっています。

最適な相談相手を見分けるためには、まず資格と実績を確認しましょう。相続に関わる専門家は多岐にわたり、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナーなど、それぞれ得意分野が異なります。例えば、遺産分割や遺言書作成の法的問題なら弁護士、相続税対策なら税理士、不動産の名義変更なら司法書士が適任です。専門家の公式サイトや事務所での相談実績、解決事例などを確認することが重要です。

次に、相談しやすさも重要なポイントです。初回無料相談を実施している事務所や、料金体系が明確な専門家を選びましょう。東京弁護士会や日本税理士会連合会などの公的機関が実施している無料相談会も活用価値があります。また、自宅近くの事務所か、オンライン相談に対応しているかなど、継続的に相談できる環境かどうかも確認すべきです。

最も見落としがちなのが「相性」です。相続問題は長期にわたるケースが多く、価値観や考え方が合わない専門家とは効果的な解決が難しくなります。初回相談時に、こちらの状況をしっかり聞いてくれるか、専門用語を多用せずわかりやすく説明してくれるかなどをチェックしましょう。家族全員が納得できる解決策を提案してくれる姿勢も重要です。

専門家選びで失敗しないコツは、一人に決めつけず複数の専門家に相談することです。無料相談を活用して2〜3名の専門家と面談し、比較検討することで最適な相談相手が見えてきます。また、総合的なアドバイスが必要な複雑なケースでは、弁護士と税理士など複数の専門家がチームを組んで対応している事務所を選ぶのも一案です。

相続問題は家族の心の問題でもあります。単に法律や税金の知識があるだけでなく、家族間の感情にも配慮できる専門家を選ぶことで、円滑な相続と家族の絆を守ることができるでしょう。

4. 「親が元気なうちに」相続準備のタイミングと信頼できる専門家の探し方

相続の準備を始めるタイミングは「親が元気なうちに」が最適です。認知症などで判断能力が低下すると、生前対策の選択肢が大幅に制限されるためです。実際、多くの家族が「もっと早く準備を始めていれば」と後悔しています。

親との相続の話し合いは「家族の将来を守るため」という視点で切り出すのが効果的です。突然「相続の話をしたい」と言うのではなく、「自分たちの老後についても考え始めたから、家族全体の将来について話し合いたい」という導入が自然です。

信頼できる専門家を探す際のポイントは3つあります。まず「相続専門の実績」を確認しましょう。取扱い件数や専門分野の深さが重要です。次に「コミュニケーション能力」。専門用語を分かりやすく説明できるか、家族の状況をしっかり理解しようとしているかをチェックします。最後に「チーム対応力」。相続は税務、法務、不動産など多岐にわたるため、必要に応じて他の専門家と連携できる体制があるかが鍵です。

初回相談で見極めるべきは「あなたの話をきちんと聞いてくれるか」です。一方的に商品やサービスを勧める専門家は避けるべきです。相続税対策だけでなく、家族関係や将来の生活設計まで考慮してくれる専門家を選びましょう。

地域の税理士会や弁護士会が開催する無料相談会は専門家探しの良い機会です。複数の専門家に会って比較することで、自分に合った相談相手を見つけられます。オンライン相談を活用すれば、地域に縛られず優秀な専門家を探せる時代になっています。

相続準備は「今からでも遅くない」ですが、「早すぎる」ということはありません。親の健康状態に関わらず、今日から一歩を踏み出すことが、将来の家族の安心につながります。

5. 弁護士?税理士?FP?あなたの相続問題に最適なプロの選び方完全ガイド

相続対策を進める際、どの専門家に相談すべきか迷うことは非常に多いものです。弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー(FP)、司法書士、行政書士など、それぞれ得意分野が異なります。あなたの相続問題に最適な専門家を選ぶポイントを解説します。

■弁護士に相談すべきケース

・遺産分割で家族間に深刻な対立がある

・相続放棄や限定承認の手続きが必要

・遺言の有効性や解釈に疑問がある

・相続財産に関する訴訟が予想される

弁護士は法律のスペシャリストとして、争いが予想される相続に強みを持ちます。例えば、東京弁護士会の「弁護士会相続相談」では初回30分5,500円で相談可能です。複雑な家族関係がある場合は早めの相談が望ましいでしょう。

■税理士に相談すべきケース

・相続税の申告が必要

・生前贈与を含めた税金対策を検討したい

・事業承継や不動産の相続で税務上の問題がある

・相続財産の評価額の算定が複雑

税理士は相続税の申告や節税対策のプロフェッショナルです。相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は必須といえるでしょう。日本税理士会連合会の「税理士紹介センター」では無料で適切な税理士を紹介してくれます。

■ファイナンシャルプランナー(FP)に相談すべきケース

・相続対策と老後資金計画を総合的に考えたい

・生命保険や金融商品を活用した相続対策を検討

・相続に向けた長期的な資産運用のアドバイスが欲しい

・専門家へのつなぎ役として全体像を把握したい

FPは資産全体を見渡して総合的なアドバイスを提供します。相続対策を含めたライフプランを一緒に考えたい場合に適しています。日本FP協会の「FP相談センター」では、中立的な立場のFPを紹介しています。

■司法書士に相談すべきケース

・不動産の名義変更手続き

・相続登記が必要

・法定相続情報証明制度の利用

・預貯金の払い戻し手続き

司法書士は登記のプロフェッショナルです。特に不動産を相続する場合には必須となります。相続登記義務化により、今後はさらに重要な役割を担います。日本司法書士会連合会の「司法書士総合相談センター」では手頃な料金で相談可能です。

■行政書士に相談すべきケース

・遺言書作成のサポート

・相続手続きに必要な書類の作成

・許認可事業の承継手続き

・外国人が絡む相続手続き

行政書士は官公庁に提出する書類の作成を得意としています。特に遺言書の作成や各種許認可が関わる相続では重宝します。日本行政書士会連合会の「行政書士相談センター」では無料相談会も開催しています。

■選び方のポイント

1. 自分の課題を明確にする:相続の何が問題なのかを整理する

2. 複数の専門家に相談:一人の意見だけでなく、複数の視点を得る

3. 相談料金体系を確認:初回無料か、時間制か、成功報酬型かなど

4. 実績や専門性を確認:相続専門の資格や実績があるか

5. 相性を重視:長期的な関係になるため、話しやすさも重要

■ワンストップサービスの活用

最近では「相続ワンストップサービス」を提供する法人も増えています。弁護士・税理士・FPなどが連携して、相続の全プロセスをサポートするサービスです。三井住友信託銀行の「相続トータルサポートサービス」や、みずほ信託銀行の「相続お手続きサポート」などが代表例です。

相続は一度きりの経験となる方が多いため、適切な専門家の選択が成功の鍵を握ります。あなたの状況に合った専門家を見つけ、スムーズな相続準備を進めましょう。

この記事へのコメントはありません。