「もしもの時」って考えたくないけど、大切な人のために準備しておくことって実は愛情表現かもしれません。遺言って言葉を聞くと少し暗いイメージがあるかもしれませんが、実は家族への最後の思いやりともいえるんです。でも「遺言っていつから効力があるの?」「どんな準備が必要?」など、わからないことだらけですよね。

この記事では、遺言の効力がいつから発生するのか、そして相続トラブルを未然に防ぐために今からできる準備について詳しく解説します。突然の出来事に家族が慌てることなく、あなたの意思を正確に伝えるための具体的な方法や、弁護士監修の実践的なアドバイスもご紹介。相続税対策のポイントも含め、将来の安心につながる情報が満載です。

大切な家族のために今できることを、一緒に考えていきましょう。この記事を読めば、遺言に関する不安が解消され、家族みんなが感謝する準備ができるはずです。

1. 「遺言はいつから効力が発生する?相続トラブルを避けるための必須知識」

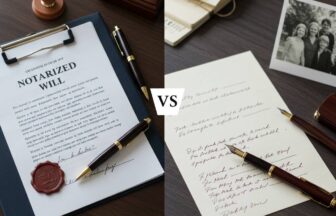

遺言の効力は被相続人(遺言者)の死亡時点から発生します。しかし、実際に遺言内容が実行されるまでには一定の手続きが必要です。まず、遺言書が見つかったら家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となります。これは遺言書の形式や内容を確認する手続きであり、公正証書遺言の場合は不要です。検認後、相続人は遺言に基づいて相続財産の名義変更などの手続きを行います。

多くの方が勘違いしているのは、遺言があれば自動的に財産が移転すると思っている点です。例えば、不動産を相続する場合、法務局での名義変更登記が必要です。預貯金なら金融機関での名義変更手続きが必要となります。これらの手続きを怠ると、法的には相続していても実質的に財産を管理・処分できない状態になります。

また、遺言の内容が法定相続分を下回る場合、遺留分侵害額請求という権利を行使できる相続人がいることも知っておくべきです。これにより遺言内容が一部無効となるケースもあります。公平な遺言作成のためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続トラブルを避けるためには、遺言書の存在や保管場所を家族に伝えておくことも重要です。法務局での遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や偽造のリスクを減らせます。さらに、生前から相続対策として家族会議を開き、遺言の内容について説明しておくことで、相続発生後の混乱を最小限に抑えることができます。

2. 「突然のことに慌てない!遺言の効力発生時期と今すぐできる5つの準備」

「遺言書があるから大丈夫」と安心していても、実際にその効力はいつ発生するのかご存知でしょうか?遺言の効力は遺言者の死亡時に発生します。しかし、その効力を実際に発揮させるためには、さまざまな手続きが必要になります。突然の出来事に家族が右往左往することのないよう、今からできる準備をご紹介します。

まず第一に、遺言書の保管場所を家族に伝えておくことが重要です。法務局での遺言書保管制度を利用すれば、遺言書が見つからないというリスクを回避できます。遺言書の存在自体を知らせるメモを残しておくことも有効な方法です。

第二に、相続財産リストの作成です。不動産、預貯金、有価証券、生命保険など、自分の資産を整理したリストを作っておくことで、相続人の負担を大きく軽減できます。特に銀行口座や証券口座の情報は重要です。

第三に、デジタル資産への対応です。スマートフォンやパソコン、クラウドサービス上の写真や文書、SNSアカウントなど、パスワード情報を含めた管理方法を考えておく必要があります。デジタル遺品整理サービスの検討も一案です。

第四に、葬儀や埋葬に関する希望を明確にしておくことです。遺言書とは別に「エンディングノート」などに記載しておくと、残された家族の判断の助けになります。

最後に、専門家への相談です。相続税の専門家である税理士や、法的な手続きをサポートする弁護士、司法書士などに事前に相談しておくことで、遺言の効力発生後の手続きがスムーズになります。

これらの準備をしておくことで、遺言の効力発生時に家族が直面する様々な課題に対して、あらかじめ解決策を用意することができます。万が一の時に慌てることなく、あなたの意思が確実に反映される環境を整えておきましょう。

3. 「弁護士が教える!遺言書の効力発生タイミングと家族が感謝する事前対策」

遺言書の効力は遺言者が亡くなった瞬間に発生します。この単純な事実を理解しておくことが、円滑な相続手続きの第一歩です。しかし、実際には遺言書が見つからない、内容に法的問題があるなどの理由で、効力発生後も相続トラブルが頻発しています。

弁護士として多くの相続案件を扱ってきた経験から、家族に感謝される事前対策をご紹介します。まず重要なのは「遺言書の保管場所を家族に伝えておく」ことです。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や偽造のリスクを大幅に減らせます。

次に「遺言執行者の指定」も検討すべきでしょう。信頼できる弁護士や司法書士を遺言執行者に指定しておくことで、専門家が法的手続きを代行し、相続人間のトラブルを未然に防ぎます。

さらに「定期的な遺言書の見直し」も重要です。結婚、離婚、出産など家族構成の変化や、資産状況の変動に合わせて内容を更新しましょう。古い遺言書が残っていると、最新の意思が反映されず、想定外のトラブルにつながります。

最後に、「生前に家族と話し合う」ことをお勧めします。遺言書の存在や概要を伝えておくことで、相続時の混乱を最小限に抑えられます。特に不動産や事業承継など複雑な資産がある場合は、専門家を交えた家族会議の開催も効果的です。

これらの対策を講じることで、あなたの遺言書は単なる法的文書ではなく、残された家族への最後の思いやりとなります。家族が感謝する遺言書の準備は、今からでも決して遅くありません。

4. 「相続で後悔しないために!遺言の効力発生から準備までの完全ガイド」

相続の場面で「もっと早く準備しておけば」と後悔する方は非常に多いのが現実です。遺言は被相続人の最後の意思表示であり、その効力は作成時ではなく、作成者の死亡時に初めて発生します。つまり、遺言書を作成しただけでは不十分で、その後の管理や内容の更新、相続人への事前説明なども重要なポイントとなります。

遺言の効力発生後に備えるためには、まず遺言執行者の指定を検討しましょう。遺言執行者は遺言の内容を実現するための重要な役割を担います。信頼できる専門家や家族を指定し、事前に打ち合わせをしておくことで、スムーズな相続手続きが期待できます。

また、遺言書の保管場所も重要です。自宅保管の場合、発見されないリスクや紛失のリスクがあります。法務局での遺言書保管制度や公正証書遺言を活用することで、確実に遺言の効力を発揮させることができます。特に法務局の保管制度は比較的新しい制度ですが、費用も抑えられ安心感があります。

財産目録の作成も忘れてはなりません。不動産、預貯金、有価証券、自動車など、自分の財産を詳細にリスト化しておくことで、相続人の負担を大きく軽減できます。特に通帳や証券など、見落としがちな財産情報もしっかり記録しておきましょう。

さらに重要なのが、遺言の定期的な見直しです。結婚や離婚、子どもの誕生、財産状況の変化など、ライフイベントに合わせて内容を更新することが必要です。最低でも3〜5年に一度は見直しを検討しましょう。古い遺言は、新しい遺言の作成によって自動的に効力を失います。

最後に、家族との事前コミュニケーションも大切です。突然の遺言内容の開示で家族間のトラブルが発生するケースも少なくありません。可能な範囲で生前に意思を伝えておくことで、相続時の混乱を最小限に抑えることができます。

相続の専門家に相談することも有効な準備の一つです。弁護士、司法書士、税理士などの専門家は、法的効力を確実にし、税務上のメリットを最大化するアドバイスを提供してくれます。特に資産が複雑な場合や、相続人間で争いが予想される場合は、早めの相談が望ましいでしょう。

遺言は単なる財産分配の指示書ではなく、残された家族への最後のメッセージでもあります。効力発生のタイミングを理解し、万全の準備をすることで、相続にまつわる様々なトラブルや後悔を未然に防ぐことができるのです。

5. 「知らないと損する!遺言の効力発生のタイミングと相続税対策のポイント」

遺言の効力が発生するタイミングは「遺言者の死亡時」ですが、実際に相続手続きを進める際には知っておくべき重要な税金対策があります。遺言があっても相続税は免除されないため、賢い対策が必要です。

まず押さえておきたいのが基礎控除額です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が非課税となります。例えば配偶者と子ども2人の場合、4,800万円までは相続税がかかりません。また、配偶者控除を活用すれば、法定相続分または1億6,000万円までの財産は非課税になるため、遺言書で配偶者への相続割合を検討する価値があります。

さらに生命保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」も見逃せません。例えば法定相続人が3人なら1,500万円までが非課税です。遺言作成時にこの制度を念頭に入れ、生命保険の受取人を指定しておくことで税負担を軽減できます。

不動産の評価減も重要な対策です。相続税評価額は実勢価格より20〜50%低くなることが多く、アパートやマンションなどの収益物件は「収益還元法」で評価されるため、さらに評価額が下がる可能性があります。不動産会社の東急リバブルや三井不動産などに相談し、適切な物件選びをすることも検討しましょう。

相続税の申告・納付は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内です。遺言の効力は死亡時に発生しますが、実際の手続きには時間がかかるため、事前に税理士や弁護士に相談し、準備を進めておくことが重要です。税理士法人レガシィや相続法務研究会などの専門家に相談することで、より具体的なアドバイスを得られるでしょう。

遺言の効力発生に向けて早めの準備が節税につながります。相続税は最高55%にもなるため、しっかりとした対策を講じることで、大切な財産を次世代に効率よく引き継ぐことができるのです。

この記事へのコメントはありません。